四季度产业鏖战, 汽车第一省宝座花落谁家?

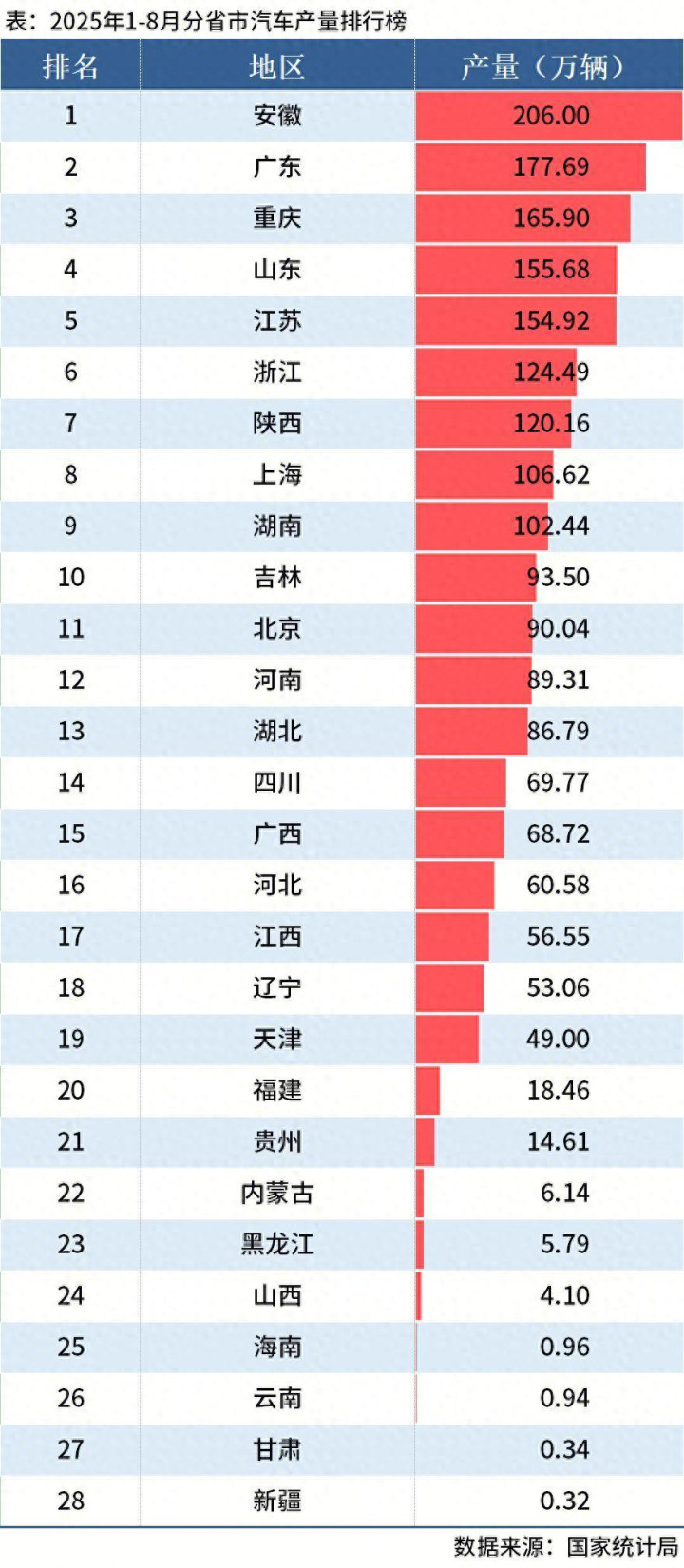

金秋十月,中国汽车产业的竞争已进入白热化阶段。根据国家统计局最新数据,2025年前8个月全国汽车产量突破2082万辆,同比增长10.5%。在这场产业竞赛中,区域格局正在经历深刻洗牌——安徽以206万辆的产量跃居榜首,广东以177.69万辆退居次席,重庆则以165.90万辆紧追不舍。随着四季度的到来,这场关乎产业布局、区域经济与科技创新的"第一汽车大省"争夺战,已进入最关键的冲刺阶段。

区域格局剧变:安徽的崛起与广东的坚守

安徽的异军突起,堪称中国汽车产业近年来最引人瞩目的现象。从曾经的"无足轻重"到如今的"领跑全国",安徽完成了一场漂亮的产业逆袭。这一转变的背后,是长达十余年的战略布局与坚定投入。

合肥这座城市扮演了关键角色。通过"以投带引"的创新模式,安徽成功培育了以蔚来、比亚迪、江淮为代表的整车企业集群,更聚集了国轩高科、中创新航等核心零部件企业。特别是在新能源汽车领域,安徽已形成从材料、电池、电机到整车的完整产业链。今年前8个月能够领跑全国,正是这一系列布局进入收获期的集中体现。

与此同时,广东这个传统汽车强省正面临前所未有的挑战。177.69万辆的产量虽然仍居第二,但相对于安徽的领先优势已不复存在。广东汽车产业的根基依然雄厚——拥有广汽集团这样的龙头企业,以及丰田、本田、日产等合资企业的强力支撑,加上比亚迪这一新能源汽车巨头的总部所在地,广东的综合实力不容小觑。

然而,广东汽车产业正处在转型的阵痛期。一方面,合资品牌面临市场份额被自主品牌挤压的压力;另一方面,虽然新能源汽车增长迅速,但传统燃油车仍占较大比重,产业结构调整需要时间。四季度,广东能否实现反击,关键在于能否加速释放新能源汽车产能,并推动传统车企的电动化转型。

重庆的追赶:西部汽车重镇的转型之路

作为西部汽车产业的重镇,重庆在前8个月交出了165.90万辆的产量成绩单,稳居第三。重庆的汽车产业有着深厚根基,长安汽车、赛力斯等本土企业实力雄厚,特别是近年来在新能源汽车领域的积极转型已初见成效。

长安汽车在电动化战略上的加速推进,以及阿维塔、深蓝等新能源品牌的持续放量,为重庆汽车产量增长提供了强劲动力。同时,重庆在智能网联新能源汽车领域的全面布局,包括相关基础设施配套和产业政策支持,正在形成独特的竞争优势。

不过,重庆也面临着产业结构调整的挑战。如何在保持传统燃油车优势的同时,快速提升新能源汽车的比重,是决定其能否在四季度实现超越的关键。

四季度决胜:三大关键因素

随着四季度的到来,三大汽车强省的竞争将更加激烈。谁能最终问鼎,取决于三大关键因素。

首先,供应链的稳定与效率将成为决定性因素。汽车产业是供应链协同要求最高的产业之一。今年以来,全球供应链波动仍在持续,芯片、电池原材料等关键零部件的供应稳定性直接影响产能释放。在这方面,安徽凭借其完善的本地化配套能力可能具有一定优势,而广东和重庆则需要应对部分零部件外购带来的不确定性。

其次,新能源汽车的市场表现至关重要。各省新能源汽车产能的释放情况,将直接影响其总体产量排名。安徽拥有蔚来、比亚迪生产基地的持续放量;广东依赖比亚迪的龙头效应和广汽埃安的快速增长;重庆则要看长安新能源系列的市场表现。四季度是传统的销售旺季,各家车企的新能源车型能否抓住消费需求,将成为决定胜负的关键手。

第三,政策支持与产业环境的协同效应。各省市为促进汽车产业发展出台的政策措施,将在四季度持续发挥作用。安徽的"整车+零部件+后市场"全产业链支持政策、广东的粤港澳大湾区汽车产业集群建设、重庆的智能网联新能源汽车发展行动计划,都将在最后冲刺阶段产生重要影响。

更深层次的产业思考

这场"第一汽车大省"的竞争,表面上是产量数据的比拼,实质上反映了中国汽车产业发展的深层次变革。

从"以市场换技术"到"自主创新引领",中国汽车产业正在经历历史性转变。安徽的崛起代表了新兴产业布局的成功;广东的坚守体现了传统制造基地的转型努力;重庆的追赶则展现了老工业基地的创新活力。这种多元竞争格局,正是中国汽车产业蓬勃发展的生动写照。

四季度的大幕已经拉开,安徽、广东、重庆之间的"第一汽车大省"争夺战日趋激烈。安徽能否保持领先优势?广东能否重夺宝座?重庆是否会成为黑马?答案就在各主要车企四季度的表现中。

无论最终结果如何,这种良性竞争都将推动中国汽车产业整体水平的提升。在从汽车大国迈向汽车强国的道路上,多个区域中心的形成和竞争,远比单一地区的独占更具积极意义。对于中国汽车产业而言,这种充满活力的内部竞争,正是其持续进步的内在动力。

写在最后,四季度的产业战已经打响,让我们拭目以待,看谁能在这场产业竞赛中最终胜出,摘得2025年度"中国汽车第一省"的桂冠。